2021年06月04日

升(ます)と枡(ます)の違いは?ますの文字にまつわる豆知識

「ます」と書こうとすると、升なのか枡なのか…はたまた〼なのか…

何と書いたら良いのか迷ってしまいますよね。

今回はそんな【升、枡、舛、桝、〼】というますに関わる文字についてのお話です。

枡の知識が身について、枡をより楽しんていただけたら幸いです。

1.升と枡の違い

まず初めに、升と枡の違いについて見てみましょう。

1- 1. 升のなりたち

《意味》

1、のぼる、上にあがる、高くなる、もち上げる。「上升」

2、尺貫法で定められた、容量の単位。「一升」

3、ものの容量をはかる道具。「升酒」

4、穀物が実る。転じて世の中が平和で良くなる。「升平」

5、易(エキ)の六十四封の一つ。(中国の占いの一つ)

※ちなみに、「昇」は「太陽(日)が升る」を組み合わせた文字。

「升」には容器としてだけでなく、多くの意味が含まれています。

≪音読み≫

しょう

≪訓読み≫

ます、のぼる

≪なりたち≫

柄杓(ひしゃく)でものをすくい上げる形の象形文字から。

1 – 2. 枡のなりたち

≪意味≫

1.ものの容量をはかる容器。「枡」

「升」に対して、木へんの「枡」は容器としての意味しかありません。

≪音読み≫

(ありません)

≪訓読み≫

ます

≪なりたち≫

「枡」は、元々あった「升」に、「木でできた容器のます」という意味を示すために後から作られました。

木升のために作られた、日本製の漢字なのです!

ますを「升」と書くと、「一合ます」と書く際に、「一合升」となり、単位が合なのか升なのか分かりにくくなってしまいます。

そこで容器としての「ます」にのみ木へんをつけて「枡」と書き分けるようになりました。

1 – 3. 升と枡の使いわけ

それでは、「升」と「枡」はどのように使い分けたら良いのでしょうか?

「枡」という字には、「容器のます」の意味しか持ちません。

なので、容量をはかる道具「ます」には「升」と「枡」両方ともお使いいただけます。

その他の意味で使う時は「升」を使いましょう。

2.升と舛、枡と桝の違い

「桝」という字は「枡」の旧漢字だと思われている方もいらっしゃると思います。

私もそう思っていました。

しかし、実際は「升」が先にあり、後から「ます」の読みでの「桝」が作られたのです。

2 – 1. 舛の意味となりたち

「舛」という字を最近名前等で見かけることがあるかと思います。

この「舛」の字、最初は「ます」とは読まなかったのです!

《意味》

1、そむく。「舛互」

2、違える、間違う。「舛誤」

3、入り混じる、乱れる。

4、「升」の俗字

《音読み》

せん、しゅん

《訓読み》

いりま(じる)、そむ(く)、ます

《なりたち》

両足が反対方向を向く形からできた、象形文字。

「升」と形が似ているため、崩し字で書いた時に読み間違えられたことにより、

「ます」と読むようになりました。

2 – 2. 「升・枡」と「舛・桝」の違い

「舛」は「升」と形が似ているため、「ます」と読まれるようになったもの。

「舛」に木へんをつけたもので、「桝」も「枡」と同様のなりたちです。

3.〼とは?

《名前》

枡記号

昔使われていた、

上から見たものを図案化したもので、江戸時代から使用されてきたものです。

《使い方》

〼は家紋で使われることもあります。

「ます」と呼ぶことから丁寧語尾の「ます」の置き換えとしても使用されることが多くあります。

4.まとめ

今回は升と枡の違いについて、解説させていただきました。

この記事を読むことで、

「枡」は容器の木枡を呼ぶ時に使い、

「升」はその他の場合にも使用できることを

知っていただけたら、嬉しいです!

これからも枡を探究していきたいと思い〼!

関連記事を紹介し〼!

【枡の専門店】枡工房枡屋オンラインショップはこちら!

【枡と緑に癒されてみませんか?】masu green -枡と植物-

【枡で飲む新感覚ビールはいかが?】塗りのジョッキ枡

★今回 「枡」に興味を持っていただいた方 へ朗報です!

新(開発中)商品を無料で楽しめるプロジェクトを開始しました!

その名も『大橋量器 アンバサダー プロジェクト』!

大橋量器と一緒になって、商品を楽しみながら作ってみたい、

伝統工芸品をもっと発信していきたい方、お待ちしております!

↓↓詳しくは、以下のリンクへ!(FaceBookページへ飛びます)↓↓

https://www.facebook.com/masukoubou/posts/4951733538235455

2021年06月04日

シンプルなのに奥が深い!枡の作り方を簡単にご紹介します!

枡は一見シンプルなつくりに見えますが、知れば知るほど奥が深い道具なんです!

そこで、今回は 職人技が詰まった枡の作り方を、写真を交えて簡単に紹介させていただきます!

枡ができるまで

1.仕入れ

※イメージです。

枡の素材であるヒノキは、国産の良質な天然ヒノキを仕入れています。

弊社工場の前を通るとヒノキの優しい香りがふんわり香って、癒されるんです!

枡は、住宅の道具を作る際などに余ってしまう端材を使用しています。

つまり、林業のサイクルに根ざした、環境に優しい製品なのです。

2.乾燥

木材を互い違いに組んで積み、木材の水分や油分を除きます。

それは、空気の通りをつくって乾燥させるためです。

木材は水分を含んでいると膨らんで変形したりするため、

しっかりと乾燥させることが重要になります。

乾燥方法は、寝かす・天日干し・燻す(いぶす)など時と場合によって調節しています。

季節により3日~10日かけて乾燥させています。

3.プレーナー(モルダー)

プレーナーとは、乾燥した木材の上下左右の四面を同時に削ることができる機械です。

いろいろな大きさの枡に加工するために、サイズに合わせて木材を削って整えます。

この工程では、木を削った際に生まれる「かんなくず」というものが出ます。

「くず」という名前がついてはいますが、新体操のリボンのような形をしていてかわいいです!

弊社では、これを緩衝材として再利用しています。

各工程で都度、不具合がないか心を込めて丁寧に検品しております。

4.駒切り

枡の寸法に合わせて木材をまとめてカットしていきます。

回転する大きな刃で枡の側面の長さになるようにカットする作業で、

職人さんは慣れた手つきでこなしています。

5.カッター

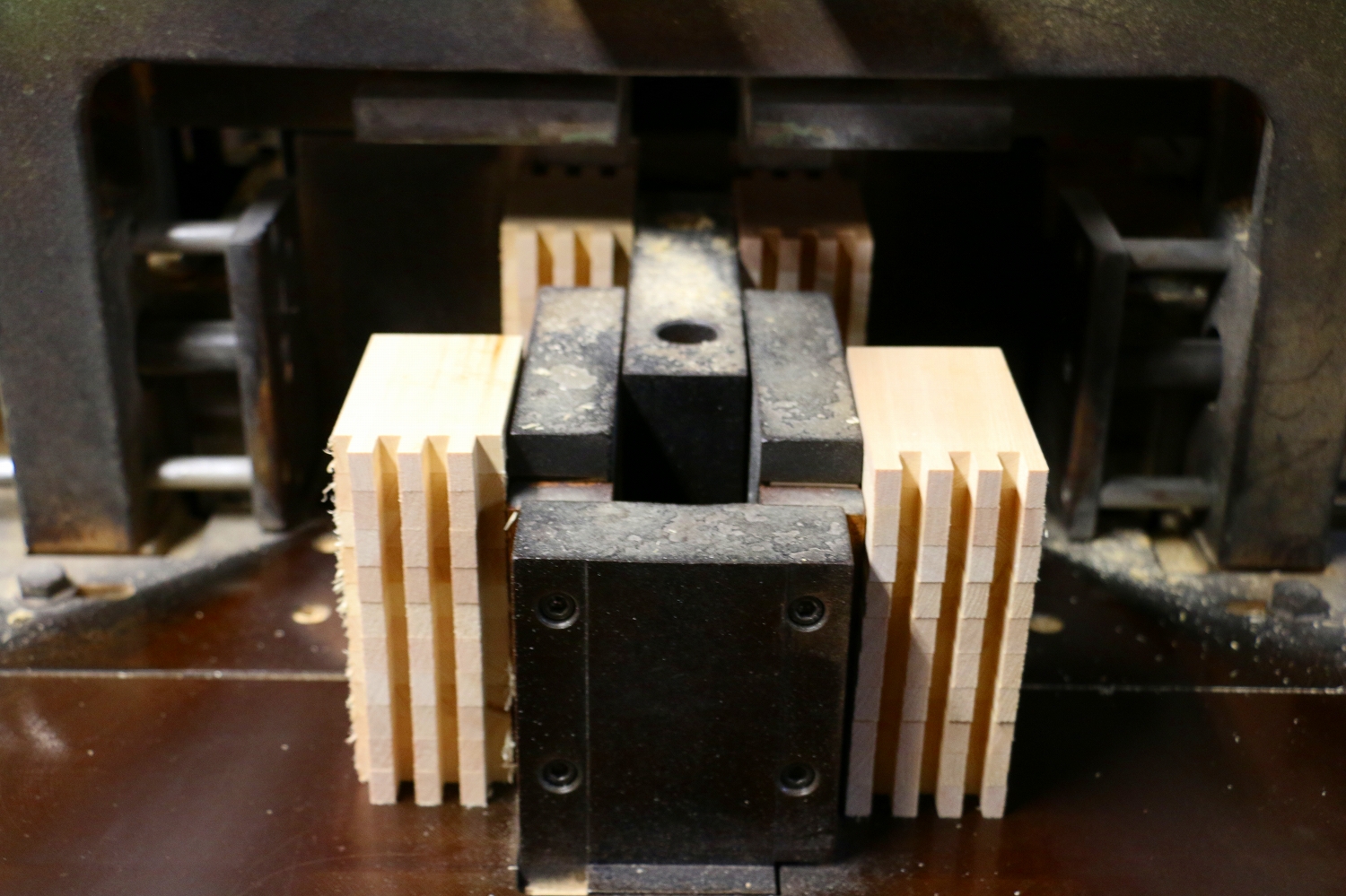

ロッキングカッターという機械を使って、枡の組目となる溝(ほぞ)を作ります!

枡の要となる重要な工程です!

複数枚の大きな刃が等間隔で並んで高速回転することによって、一気に木材に溝をつけていきます。

枡の大きさによって、機械も数種類あります。

6.のり付け

先のカッターの工程で出来上がった溝(ほぞ)に手作業でのりを付けていきます。

多すぎず少なすぎず均一にのりを付ける様はまさに職人技です。

食品衛生上安全なのりを使用していますので、安心してお使いいただけます。

7.組み

糊付けされた状態のものに横から圧を加えて組んでいきます。

一合枡と八勺枡は仮組機で組みますが、他のサイズはすべて人の手で組んでいるんです。

機械の場合は、まず仮組機で枡を軽く組んだあと、本組機でしっかりと圧を加えて枡を締めていきます。

組む速さや締める感覚は、熟練した技術が必要な大切な工程なのです。

8.ねじ抜き

底をつける前に、木枠の上下を平らになるように削っていきます。

この工程で出てくる「かんなくず」はくるくるとねじのような形をしています。

このことから、この工程はねじ抜きと呼ばれています。

枡をきれいな形に仕上げるためにとても重要な工程です。

ちなみにこちらの「かんなくず」、オンラインショップでも販売しております!

かんなくず(国産ひのき)【ひのき風呂/インテリア/緩衝材】

9.底付け

枡の底板をつけていく工程なので、ここも綺麗な枡を作るためにとても重要な工程です。

底付けには、手で締める場合と機械で締める場合があります。

手で締める場合は、人の手で締めて一晩乾燥させます。

機械の場合は、底がない木の枠となった枡に、先程と同じ食品衛生上安全なのりを使って底板を貼り付けていきます。

のりがついた枡を並べ、両サイドから圧力をかけながら、20分ほどかけて、高温の機械の中を潜り抜けます。

ここで初めて、枡の四角い形ができます。

10.仕上げ削り

円盤カンナという機械を使って、枡の側面4面、角8か所を削ります。

削ることで、飛び出ていた小さな段差やささくれがなくなり、

枡の手触りが滑らかになります。

たった1秒の削り時間で、それぞれの枡の状態に合わせて肌感覚で削っていくので、職人の技が光ります。

枡つくり体験ではこの円盤カンナを体験することもできます!

11.面取り

削りでは取り切れないの微細なささくれを手カンナまたは面取り機で取ります。

手カンナは面取り機よりも繊細で難しい作業ですので、職人の腕の見せ所です。

一つ一つの面を丁寧に取ることで、ヒノキのぬくもりが感じられる肌触りの良い枡が完成します。

12.焼印・シルクプリント・レーザープリント

焼印加工の様子

枡ができたら、最後に装飾を施します。

装飾には、主に焼印加工、レーザー加工、シルクプリント加工の3種類があり、それぞれに違った良さがあります。

焼き印

それぞれのデザインの銅板を焼印機にセットして、温まった銅板を枡に押します。

焼印を入れることにより、素朴でナチュラルな印象になります。

押している時間や力加減が少しでも違うとデザインの濃さが変わってしまいます。

全てを同じ色味で焼きいれるのは熟練の職人の技術が必要です。

レーザー加工

焼印よりも細かいデータや写真、イラストなども枡に入れることができます。

レーザー機を使って、枡にデザインを入れていきます。

細部までレーザーで焼くため、細かな凹凸が生まれ、手触りが楽しい枡になります。

シルクプリント

焼印とレーザーは、加工の性質上、白と黒のデザインになります。

シルクプリント加工は、弊社の枡への加工で唯一、色を入れることができます。

色をプリントする台を使って、一つ一つ、職人がきれいに色を入れていきます。

色味も手作業で調合しておりますので、様々な色のご要望にお応えできます。

木の色も楽しみつつ、色のアクセントをつけることができ、見ているだけで楽しい枡となります。

13.梱包・出荷

出来上がった枡を一つ一つ入念にチェックしながら、大切にクラフト紙でお包みします。

枡の周りを「かんなくず」で守り、末永く愛していただけるよう願いを込めて梱包しております。ヒノキの温かな香りと共に皆様にお届けいたします。

まとめ

今回は枡の作り方をご覧いただきました。

枡は様々な工程を踏まえ、職人技の結集した商品であることを知っていただけましたら幸いです!

★さて、今回は主に一般的な枡の作り方をご紹介しましたが、

弊社では他にもビールジョッキやコースター、三角の枡や五角形の枡など様々な形の枡を製作しております。

それぞれの枡が手作りで、職人の想いが詰まっております。

枡工房ますやオンラインショップでは、多種多様な枡があなたをお待ちしておりますので、ぜひご覧ください!

枡工房枡屋のオンラインショップはこちら!

★枡を作ってみたい!作っているところを見てみたい!

という方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度お問い合わせください。

おひとり1,000円(税込)で枡を一からお作りいただけます!

大垣へいらした際は、ぜひご検討ください♪

枡作り体験の詳細はこちら!

★今回 「枡」に興味を持っていただいた方 へ朗報です!

新(開発中)商品を無料で楽しめるプロジェクトを開始しました!

その名も『大橋量器 アンバサダー プロジェクト』!

大橋量器と一緒になって、商品を楽しみながら作ってみたい、

伝統工芸品をもっと発信していきたい方、お待ちしております!

↓↓詳しくは、以下のリンクへ!(FaceBookページへ飛びます)↓↓

https://www.facebook.com/masukoubou/posts/4951733538235455

2021年03月29日

1分で出来る!枡の簡単お手入れ方法

枡をもらったは良いものの、そのまま使って良いのか、不安になりますよね。

今回は枡を使う前と使った後、そして長持ちさせるためのお手入れ方法をご紹介いたします!

あなたのちょっとした気遣いが長持ちにつながります。

1.枡のお手入れ方法のポイントは3つだけ!

枡のお手入れに気を付けることは、以下のたった3点です。

1.ご使用後は、「すぐ水洗い、すぐ自然乾燥」

2.外側を(あまり)濡らさない

3.水に浸さない

以上の3点を守っていただければ、枡を長くお使いいただくことも可能になります。

それでは、もう少し詳しく知りたい方のために、メンテナンス方法を詳しく解説していきます!

ご使用前・ご使用後のお手入れ、保管方法、加工別のお手入れ方法などを解説させていただきます。

2.ご使用の流れに沿って、詳しく解説します!

2 – 1. ご使用前

枡の原材料であるヒノキには殺菌作用があり、衛生的に生産されておりますので、そのままご使用いただけます。

ですが、そのままの使用は心配だという方もいらっしゃるでしょう。

その場合は、ご家庭にある乾いた布巾などで、簡単に枡の内側を拭いてください。

さらに、水洗いをされる際は、枡の内側と飲み口を水でさっと洗い流してください。

すすぎ終わったら、しっかり水気を切ってください。

《 注意点 》

※ 漏れの原因となりますため、お控えください。

外側を濡らしすぎると、木が過剰に水分を吸収し、膨張するので、底板の間に「隙間」ができてしまいます!

2 – 2. ご使用後

枡のご使用後は、なるべく早く 枡の内側と飲み口を水でさっと洗い流してください。

※外側を洗いすぎないようにするのがポイントです!

そして、軽く水を切って、底を上にして自然乾燥させます。

食洗器のご使用はご遠慮ください。

※急激に乾燥させることで、割れ・ヤニ・漏れの原因となります。

2 – 3. 保管方法

洗浄後は、「湿気の少ない暗所」での保管をおすすめします。

高温多湿な場所や、直射日光にさらすと、割れ・ヤニ・漏れの原因となります。

乾燥しきらないまま風通しの悪い食器棚に戻すと、カビや変形の原因となりますので、しっかりと乾燥させてあげましょう。

2 – 4. 使える洗剤

水洗いだけでは、洗い足りない気がする方は、

塩や重曹で直接こすりつけるように洗い、水ですすいでください。

塩や重曹は口に入れても安全で、ヒノキの香りも損なわないので、洗い足りない場合にご検討ください。

2 – 5. ウレタン加工された枡

弊社の枡の中には、ウレタンでコーティング加工された枡があります。

ウレタンでコーティングされた枡は、洗剤を使い、スポンジでやさしく洗うことができます。

無垢の状態より、長期間のご使用が可能です。

また、塗り加工を施しているため、撥水性があります。 食器として使っても色味が枡に残らないようになっています。

とっても便利なウレタン加工の枡ですが、いくつか注意点がございます。

※ 洗剤で洗うことができますが、食器洗浄機での使用は推奨いたしません。

(温度が60℃を超えるとウレタン塗料の劣化が始まります。)

※ 電子レンジでのご使用は割れ・発火の危険性がございますのでお割け下さい。

※ コーティングを施しておりますが、素材は“天然木”ですので水に長時間浸け置きはなるべくお避け下さい。

2 – 6. 枡がベタついてきた!

お使いいただく中で、枡がベタついてくることがあります。

枡を気温や湿度が高い場所に保管すると、ヒノキに含まれている樹脂成分の「ヤニ」が表面に染み出します。

ヤニは木材にはつきもので、完璧に防ぐことは難しいです。

ヤニは無害ですが、べたつきが気になる際に、ふき取る方法をご紹介します。

【ヤニのお手入れで用意するもの】

・乾いた布もしくはキッチンぺーパー

・エタノールなどのアルコール

このペーパーとアルコールでべたつく部分を拭いてみてください。

これだけでべたつきが落ち着きます。

枡のヤニの対処法は、ますや公式YouTubeからもご覧いただけます!

3.注意点

※ 長時間にわたる洗浄や浸け置きはお控えください。

一晩水に浸すと、吸水することで膨張し、底と側面に隙間ができます。

※ 食洗機や乾燥機の使用はお控えください。

急乾燥は、 割れ・ヤニ・漏れの原因となります。

※ 食器用洗剤で洗うことはお控えください。

木の香りが消えやすくなってしまいます。

4.まとめ

今回は枡のお手入れ方法について、解説させていただきました。

①「すぐに水洗い、すぐに自然乾燥」

②「水気と乾燥にご注意」

この2点を抑えていただければいただくほど、長くお使いいただくことも可能となりますので

その点にお気をつけて枡を楽しんでいただけたら嬉しいです!

★枡のお手入れ方法については、こちらのYouTubeから もご覧いただけます!

★今回 「枡」に興味を持っていただいた方 へ朗報です!

新(開発中)商品を無料で楽しめるプロジェクトを開始しました!

その名も『大橋量器 アンバサダー プロジェクト』!

大橋量器と一緒になって、商品を楽しみながら作ってみたい、

伝統工芸品をもっと発信していきたい方、お待ちしております!

↓↓詳しくは、以下のリンクへ!(FaceBookページへ飛びます)↓↓

https://www.facebook.com/masukoubou/posts/4951733538235455

2021年03月08日

大垣の枡の歴史と大橋量器のお話

岐阜県大垣市が、枡の生産量日本一で、全国の約80%を製造していることを、ご存じでしょうか。

今回は、どうして大垣市が枡の一大産地になったのか、そして大垣で今も枡の製造を続けている3社のうちの1社である、弊社の物語をお話させていただきたいと思います。

1. 大垣の枡

1300年の歴史がある枡ですが、大垣で生産が始まったのは存外遅く、1890(明治)年でした。名古屋の桶屋で修業を積んだ一人の職人が、岐阜県大垣市へ帰郷し木桶の製造を始めました。その後木枡も作ってほしいとの声があり木枡の製造をはじめ、西日本への運搬がしやすい土地柄から、全国へ販売するようになりました。

全国に木枡を販売して成功した職人の親戚が、見よう見まねで枡の製造をはじめ、ピーク時には市内に製造業者が同時に9社存在するほど、枡の生産が盛んになりました。

では、他の地域でも生産されていた枡がどうして大垣で発展したのでしょうか。

それには2つ理由があります。

一つ目は始まりの職人が大垣市へ帰郷したこと。

二つ目は、大垣の地理的な利点によるものでした。地下水が豊富で、市内のいたるところに水路が存在する大垣は、”水の都”と呼ばれてきました。

また、当時枡はヒノキのます目で作らなければなりませんでした。そのため、日本有数のヒノキの産地である木曽や東濃が近くにあり、水路で木材を運べる大垣は枡の生産に最適だったのです。

それに加えて、大垣は日本の真ん中であるため、枡を全国に運搬することが可能でした。

こうした理由により大垣は枡の生産地となりました。

2. 大橋量器のはじまり

大橋量器は、1950(昭和)年、現代表取締役の祖母である大橋むねにより創業されました。女性経営者であったむねは、家では優しくも仕事に関しては厳しい人であったと言われています。

はじめは、枡だけでなく物差しや身長計を製造する量器メーカーでしたが、枡へニーズが集中していたことから、枡専門メーカーとなります。

3. 売上はかつての半分に

1993年、現代表取締役の大橋博行(以下大橋)が結婚を機に入社しました。それまでハイテクな大手ITメーカーに勤めていたところから、いきなりローテクなものづくりの世界に入ることに戸惑いながらも枡づくりを始めたのです。

いざ家業に入ると、かつて1億円あった売上が5600万円にまで落ち込んでおり、経営はかなり厳しい状況にありました。当時7社あった大垣の枡メーカーの中で、最下位クラスの業績だったのです。

4. 決死の覚悟の全国営業

自分の家族や社員の生活が危ぶまれていると、危惧の念を抱いた大橋は、祝いの席で使用する酒枡のニーズに着目。樽酒に枡を加えて販売していた酒造メーカーへ、卸業者を飛び越えて直接の営業を重ねました。

こうした必死の努力が実り、一時的には売上が5割ほど回復したものの、5年ほど経つとまた売上が減少しました。景気の悪化や生活様式の変化により、祝い酒を振る舞う習慣そのものが減ってしまったのです。

5. 革新から気づいた意外な事実

新たな危機に対応すべく大橋量器が徹底したのが、お客様のニーズにNOと言わず、全力で応えることでした。

「赤や黒に塗れないか?」「8角形の枡は作れないか?」など型破りな依頼にもとことん向き合い、解決方法を模索しました。

これまでのまま従来の業界の中だけで生きていたらいけないという危機感が後押しし、枡の使い方や形を変えて新商品開発を積極的に取り組み始めました。

枡づくりに新しい活路を見出したかったのです。

このまま同じ枡を作っていて、枡を次につなげる、枡を違う形で使ってもらう、今までにない使い方で楽しく使ってもらう。

そんな攻めの活動を続けて10年の月日が過ぎた頃、業績が好転します。不思議なことに、売れているのは新商品ではなく、昔ながらの正統派の枡でした。

新しい挑戦をすれば、注目が集まる。それがきっかけとなり、枡本来の魅力を理解してもらえる。気づけばそんな好循環が生まれ、大橋量器は大垣の枡メーカーの中で、一気にトップシェアへと上り詰めます。

6. 大橋量器のこれから

大垣の周辺では知っていただけるようになりました。けれど、大垣の枡をもっと多くの方に知っていただきたいという気持ちがあります。昨年、「大垣の木枡」を全国に発信していくため、地域団体商標として、地域名と団体名を商標登録しました。

「大垣といえば枡、枡といえば大垣」と言っていただき、枡を日本全国の方々に知ってもらうことで、枡を楽しい・面白いと思っていただけるよう精進してまいります。

2021年02月26日

枡の歴史を詳しく解説!現代の枡をつくったのはあの武将?!

お米を量るときやお酒を飲むときに使う枡ですが、一体いつから使われてきたのでしょうか?

今回は人の思いを乗せて、時代とともに変化してきた枡の歴史を詳しく解説します!

読むだけで枡の知識が身について、枡をより楽しんていただけたら幸いです。

1.枡の歴史

枡は、今から約1300年前から使われていたと言われています。「一升」(いっしょう)という単位は同じでも、その大きさは、長い間地域や時代によって変化していました。

その時代とともに変動する単位を統一したのが、戦国三英傑(せんごくさんえいけつ)の一人、豊臣秀吉です。豊臣秀吉が行った「太閤検地」によって、「一升」をはかるのに「京枡」を使用することが基準となり、現代にも用いられる「一升」という単位が定着しました。

太閤検地以降、量をはかる道具として使われてきた枡ですが、明治時代にはメートル法の導入によりその役割を終えます。

しかし、昭和30年代に日本酒を枡で飲む光景をテレビで取り上げられたことにより、酒器としての知名度も上がりました。その後現代にいたるまで、枡は量る道具としてのみならず、様々な用途で用いられるようになりました。

2.各時代における枡

2 – 1. 日本最古の枡:飛鳥~奈良時代

日本最古の枡は、奈良の平城京跡近くから出土した木枡です。

西暦701年に施行された「大宝律令」にて、量るという概念が提唱されていたため、恐らく1300年ほど前から量をはかるのに枡が使われていたと言われています。

四角い枡は、中国や朝鮮半島から伝承されたと伝えられています。

しかし、陶器や金属のはかりが主流の中国に対し、木の国である日本では、木製の四角い枡が発展しました。

そのため、木枡は日本の伝統工芸品と言えるでしょう。

2 – 2. はかりとしての枡:平安~室町時代

当時枡は、量をはかるのに使われ、あらゆるものの計量に用いられました。

穀物や酒、油だけでなく、芋や小魚、繭をはかる枡もあり、人間の食料を量る道具として浸透していました。

農民にとっては、穀物の種をまくときに始まり、収穫量を量り、地主に納める年貢を計算し、家族の翌年までの必要分を用意するためなど、1年を通じて欠くことのできないものでした。

枡の単位である「升」はその名前は同じでも、時代と地域によって大きさが異なりました。

それは、年貢として穀物を求めた領主が、少しでも多くの年貢を獲得するため、少しずつ大きくしたためです。

いつの時代も権力を持ったものが庶民から多くを搾取しようとする力こそが、そうさせたのだと言われています。

2 – 3. 枡の大きさが全国統一:安土桃山時代

変化していた枡の大きさを統一しようとしたのが、戦国三英傑である、織田信長、豊臣秀吉、徳川秀康です。

織田信長は、自由な商売を認めた経済政策である「楽市楽座」において、商業発展のためには、単位の統一が不可欠であるとしました。そこで、一升の量を統一しようと動き始めました。

その後、豊臣秀吉による「太閤検地」にて、当時京都で使用されていた「京枡」が年貢を納める基準とされました。土地ごとの生産量を把握して、効率よく年貢を取ることを目的とした太閤検地では、枡の均一性が重要だったのです。石高算出のため、日本で初めて一升の容量が全国統一で定義されました。その大きさは 「方4寸9分、深さ2寸7分」です。

しかし、徳川家康が江戸に入府した際に用いた「江戸枡」は「5寸、深さ2寸5分」でしたので、このように、しばらく「京枡」と「江戸枡」の二つの枡が基準として使われていました。

2 – 4. 京都と江戸に枡座が誕生: 江戸時代

徳川家康は江戸に入府した際に「江戸枡」という「京枡」とは形の異なる枡を使用しました。そのため、しばらく「京枡」と「江戸枡」の二つの枡が基準として使われていました。

江戸幕府の成立後、枡は京都と江戸それぞれに設けられた「枡座」によって製作から販売に至るまで厳しく管理されました。

このように、二つの基準が併用されていましたが、西暦1669年に京枡のみとなったのです。

大名の力が「百万石」のように米の収穫高で表すようになり、枡で測る単位は富や景気を表すようになりました。

2 – 5. 枡の新たな可能性:明治時代~現代

明治時代には、当時導入されつつあったメートル法に完全移行することで、枡は計量器としての役割を終えました。

はかりとしての役割を終えた枡ですが、その後も日本酒を飲むための酒器や、節分祭の豆まきに広く使用されています。また、枡の単位である「升」や「合」は、現在も「一合炊き」「一升瓶」のように私たちの暮らしに根付いています。

大橋量器は、日本の伝統の道具である「枡」の新たな価値を発信しつづけていきたいと思っております。

3.まとめ

今回は枡の歴史について、解説させていただきました。

1300年もの間、形を変えながら人々の生活に溶け込んできた枡は、これからも時代の流れに合わせ我々と共に生き続けるでしょう。

これからも枡の新たな可能性を探求していきたいと思います!

枡の未来に乞うご期待です!

★枡の歴史については、こちらのポッドキャストから もお聞きいただけます!

★今回 「枡」に興味を持っていただいた方 へ朗報です!

新(開発中)商品を無料で楽しめるプロジェクトを開始しました!

その名も『大橋量器 アンバサダー プロジェクト』!

大橋量器と一緒になって、商品を楽しみながら作ってみたい、

伝統工芸品をもっと発信していきたい方、どなたでもお待ちしております!

↓↓詳しくは、以下のリンクへ!(FaceBookページへ飛びます)↓↓

https://www.facebook.com/masukoubou/posts/4951733538235455